底まで見える透明なエメラルドグリーンの海の上を、小型フェリーが走っていく。すると美しい海に白波が立った。

このフェリーは、本土と星波島を結ぶ唯一の交通手段。島に住む人たちにとって、なくてはならないものだ。

フェリーは乗り場に停泊すると手早く係留を終え、乗り場に小さな橋をかけた。すると次の瞬間、フェリーから浅黒い肌の少年が飛び出す。

「俺いっちばーん!」

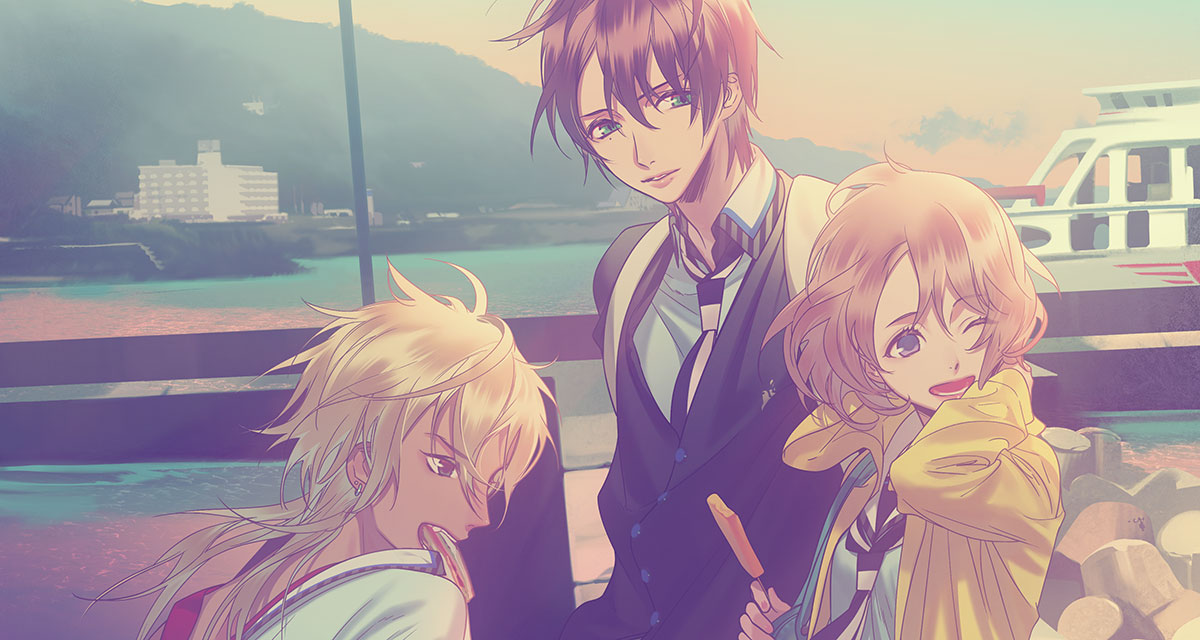

大きな口を開けてはしゃぐのは、恒上波智。その後ろから降りてくるのは、彼と同じ制服をきちんと着こなす鳴海昴だ。

「波智、橋の上ではしゃいだら危ないだろ」

軽く諌めながら橋を降りると、すぐに振り返って右手を差し出す。その先にいるのは、同じ制服でもスカートを身につけた女の子だ。

彼女はこの星波島で生まれ育った、波智と昴の幼なじみだ。

「ほら。手、掴まって」

「ひとりで降りられるよ」

苦笑する彼女だが、昴はそれでも手を下ろさない。

「お前はボーッとしてるから、危なっかしいんだよ。ほら」

「そんなにボーッとしてないよ~。でも……」

少し拗ねたが、彼女は昴の手をそっと握った。

「ありがとう」

フェリーから降りると、彼女は一度スカートの裾を手で直す。それから昴の隣に立って、波智の元へと歩き出した。

一目散に降りた波智といえば、少し離れた場所で持っていたサッカーボールでリフティングをしている。しかもただ真上に上げるだけでなく、時折ボールの真下に足をくぐらせたり……と、器用に動かしていた。

「波智、ダメだよー。この前昴に、危ないって怒られたでしょ」

今度は彼女に叱られて、波智の眉間に皺が寄る。

ボールを頭上より高く蹴り上げて――落ちてくる瞬間を、片手で受け止めた。

「へーへー、わかったよ。ったく……お前、年々昴に似てくるよな」

「そう?」

「口うるせートコがな」

首を傾げていた彼女の顔が、不機嫌そうに歪む。

「ははは! ブッサイクな顔!」

「むぅぅ!」

ますます拗ねる彼女の頭上に、ぽすん、と昴の手が乗った。そのまま、ぽんぽんと二度撫でる。

「波智、あんまりからかわない。こいつが泣いてもいいのか?」

「そりゃメンドーだな。悪かったよ」

しかし悪いとは微塵も思っていないらしく、波智は舌をべっと出して先に歩き出す。

――が、すぐに真剣な顔で振り返った。

「腹減った!」

その言葉に、昴と彼女は顔を見合わせ……

「言うと思った」と、笑い声を上げた。

3人が入ったのは、海沿いに店を構える『星波港共同売店』

島に三店舗しかないうちの一軒で、海側に住む人たちの貴重なスーパーだ。しかしこちらは食品に重点を置いているため、他の売店と比べると日用品などの品数が少ない。

その分、若い彼らにとっては貴重な場所だ。

「アッイス~♪」

「お前は相変わらずアイス好きだよな~」

「そういう波智もだろ」

「バレたか」

並んでアイスケースを覗く。「あ!」最初に声を上げたのは波智だ。

「見ろよ! 星波島産タンカン味アイスだってよ!」

「美味しそう……!」

波智の指差す先を見て、彼女の目がキラキラと輝く。

「でも、それラスト一個だな」

しかし昴の一言で、別の輝きがその瞳に宿った。

それは、波智も同じ。

「当然第一発見者の俺に食べる権利があるよな」

「何言ってるの? この前の黒糖アイスは波智がゲットしたんだから、今度は私だよ」

「この前はこの前!」

「そんなのズルい! 私だって食べたいよ」

両者一歩も引かず。

いつもならここで「静かに」と叱る昴だが、店内には客もおらず、店員も今は奥に引っ込んでいた。

本島の店ならありえないことだろうが、人の少ない夕方はいつもこんな調子だった。そのため昴も、少しのんきになってしまうらしい。ふたりを置いて雑誌コーナーへ向かってしまった。

ラックには女性誌が2種類、週刊誌が3種類、マンガ系は3種類という数の少なさだが、なぜかそこに本島のコンビニでも置いていないゲーム雑誌が並んである。昴は迷うことなくそれを手に取り、中身を確認した。

「うわ、『スターリースターストーリー5』と『フラッシュファイターズ3』、同時発売かー……お金足りるかな。いざって時はどっちか諦めないとな。うーん、でもなあ……」

ボソボソと独り言を呟く昴。

そこへ、さっきまでアイスの取り合いをしていたふたりが突進するように両脇へ並んだ。

「お前はまーたゲームか!」

「いいだろ、好きなんだから」

波智に指摘されても、どこ吹く風。雑誌を閉じて財布を出した。

「それより、アイスはどっちが買うか決まったのか?」

「えへへ~!」

星波島産タンカン味アイス、と書かれたパッケージを手にピースサインを作るのは、彼女だ。波智は腰に手を当てて「譲っただけだからな!」と悔しがっている。

「じゃんけんで負けたくせに、偉そ~」

「うるせえよ。それにアイスじゃ腹満たせねえからいーんだよ!」

そう言った波智の手には『スパムチーズサンド』と書かれたパンが。

そうしてそれぞれ買い物を終えると、改めて帰路についた。

-772x1024.jpg)

3人とも山の方に住んでいるため、海を背にする格好となる。

真ん中でアイスを食べる彼女を挟むように、昴と波智が並ぶ。

「やっぱスパムとチーズは相性ばつぐんだな!」

「食べながら喋らない。ほら、口に食べかすついてるぞ」

昴がこうやって波智の面倒を見るのはいつものことで、それは彼女も同じこと。

「あーあー、お前も口端汚して……女の子なんだからもうちょっと気をつけて食べなさい」

今度はハンカチを取り出して、彼女の口端を拭ってやった。

「昴ってホント母ちゃんだよな~」

「学校でも、クラスの子が昴のこと『ママ』って呼んでたよ」

「別に好きで面倒見てるんじゃないぞ。お前らがしっかりしないのが悪い」

呆れる昴の横で、彼女も波智も気にせず笑っている。

太陽が少し傾き始め、3人の姿を優しく照らしていた。アスファルトに落ちた影が、後ろに向かって伸びていく。

「昴も食うか?」

「ああ」

大きな口を開けてかぶりつく昴に、今度は彼女が「私のも!」とアイスを突き出した。

「待って、まだ口にスパムが……ん、よし」

さっきまで彼女が食べていたものでも、昴は迷いなくかぶりつく。そしてそれは、波智も同じ。

「昴だけズリー! 俺ももーらい!」

そうして彼女の許可を得る間もなく、かじりついてしまった。

「あー! 波智食べ過ぎ!」

「いーだろ、まだ残ってんだから」

「よくないー!」

「うるせーな。ほら、俺の食わせてやるよ」

「もう食べるとこほとんどないぞ? それ」

「あ」

「もー! 波智のバカー!」

「たかがアイスで怒んなよ! あーもー……明日、おごってやっから」

「やったー!」

「ははっ。お前は相変わらず、切り替え早いな」

島に響く、3人の明るい笑い声。

何か驚くような展開があるわけではない。だが3人にとっては何より貴重な、穏やかな時間。

星波島で生まれた彼女は、幼い頃から、波智と昴――今は東京へ行ってしまったけど、少し年上の幼なじみと、まるで兄弟のように育ってきた。

昔は4人で、今は3人で過ごす時間を、彼女は何より大切にしてきた。

そしてそれは、これからも続く――と、彼女は信じていた。

しかし彼女は、もうすぐ『はじめて』の『 』を知ることになる。

その時、彼女の見ていた世界は変わることになるが……

「明日も楽しみだなぁ♪」

アイスに夢中な彼女は、まだ知らない。

テキスト:浅生柚子( @asaiyuz5 )