「なんで俺がこんなことしてるんだろうな」

苦笑混じりにつぶやいた依空の言葉に反応した叶亜は、パンに挟もうとしていたハムを手にしたまま、不思議そうな顔をそちらへ向けた。その丸くなった目を見て、依空は手にしたレタスを持ち上げて「これ」と示す。

「なんで俺たちがサンドイッチなんか作ってるんだろうな、ってさ」

「それは……」

言いかけた叶亜の言葉を遮るように、リビングにいる亜蘭から「早くしろよ」の苛立ちを含んだ声が飛んだ。喋ってる暇なんかないだろ、とでも言いたげな口調に、依空と叶亜は顔を見合わせて肩を竦める。

仕方なく作業を進めるふたりの間には、白い大皿。その半分が、サンドイッチで埋まっていた。間に挟まっているものは、レタスとハム、タマゴサラダ、ポテトサラダ、ツナマヨ等など。どれも定番の内容だ。

ちゃんとキッチン組が作業していることを確認すると、亜蘭は鼻を鳴らしてふんぞり返るように座り直す。その横で、新はまるで自宅にいるかのような気軽さで寝ていた。いつもなら新が寝るとすぐに亜蘭の文句が飛ぶのだが、今は仕方ないと思っているようだ。

新曲の打ち合わせのため有貴の部屋に集まったものの、なかなか話がまとまらず、気付けば深夜を回ってしまった。夜に弱いわけではないのだが、どうやら活動限界だったらしい。つい数分前に寝落ちてしまった。亜蘭も少し眠気がきていたが、まだこちらは平気なようだ。

「せっかくなら夜食を作るのはじゃんけんで決めようって言ったヤツが、文句つけんなよな」

舌打ちしながら文句をつけている。そんな彼を咎めるでもなく、有貴は優雅に笑いながら新へブランケットをかけていた。

新の向かいに座った有貴は、肘をついて手の甲に顎を乗せると、端正な顔に笑みを浮かべた。

「仕方ないよ。依空は、絶対勝つだろうっていう自信があったんだから」

「あいつ激弱なくせに、んなこと思ってんのかよ」

「ふふっ、かわいいところがあるよね」

依空を『かわいい』と形容できる人間は、有貴くらいだろう。亜蘭は案の定「どこかだよ」と首を傾げながら呟いている。

もちろんその声は、すべてキッチンに届いていた。

「俺ってそんなにじゃんけん弱いか?」

信じられない、とでも言いたげな顔で、こちらも首を傾げている。

「いつも負けてるのに、気付かなかったの?」

質問を質問で返しながら、叶亜は最後のハムをパンに乗せた。そこにレタス、そしてマヨネーズをかけて最後にちょっとだけマスタードを加えてから、パンで挟む。それを皿に乗せると、残る隙間は五分の一だ。

バランスを気にしたのか、依空は作り上げたタマゴサラダのサンドイッチを自らの口に運ぶ。しかしその眉間には、深い皺が刻まれていた。

「そう言われれば、じゃんけんする度にガッカリしてた気が」

「ふふっ、今気付いたんだね。依空らしいけど。あ、サンドイッチ食べた!? もう、ダメだよ」

「なんだよ、それならじゃんけんしなかったのになー」

後半部分は聞かなかったフリをして、今度は叶亜が作って置いたハムレタスのサンドイッチを手に取った。そのまま、口に持っていく。叶亜の「あ」という小さな声が響いたが……サンドイッチは、彼の胃に収まってしまった。

「せっかくこれで数ピッタリだったのに。また作らなきゃ」

薄い唇を尖らせながらパンを手に取り、慣れた手つきで薄くバターを塗っていく。ハムとレタスを乗せて、そこにマヨネーズを――

「叶亜、じゃーんけーん」

「へ? な、なに? え?」

「ぽん!」

突然の掛け声に慌てた叶亜はマヨネーズの容器を持ったままの手を出してしまう。つまり、当然グー。そんな叶亜に、依空がパーを出した。

「よっしゃ! 俺の勝ちだな。なんだよ、激弱っていうからまた負けるのかと思った」

「依空は出す前から手の形が出来てるから、わかりやすんだよ。だから突然はわかんないよ」

「え!? そうなのか。えー気をつけないとな」

言いながら、今度はポテトサラダのサンドイッチを手に取って……「まあ、とにかくお前の負けな」そう言いながら、叶亜の口へ強引にサンドイッチを押し込んだ。

「むぐっ!?」

突然続きで困惑しているようだ。口から飛び出したサンドイッチを飲み込めないまま呆然としていた。そんな叶亜に、依空はステージで見せる顔とはまた違う、子どもっぽい笑顔を向ける。

「お前も食ったから、共犯な」

その言葉の直後、亜蘭の怒声が部屋中に響き渡った。

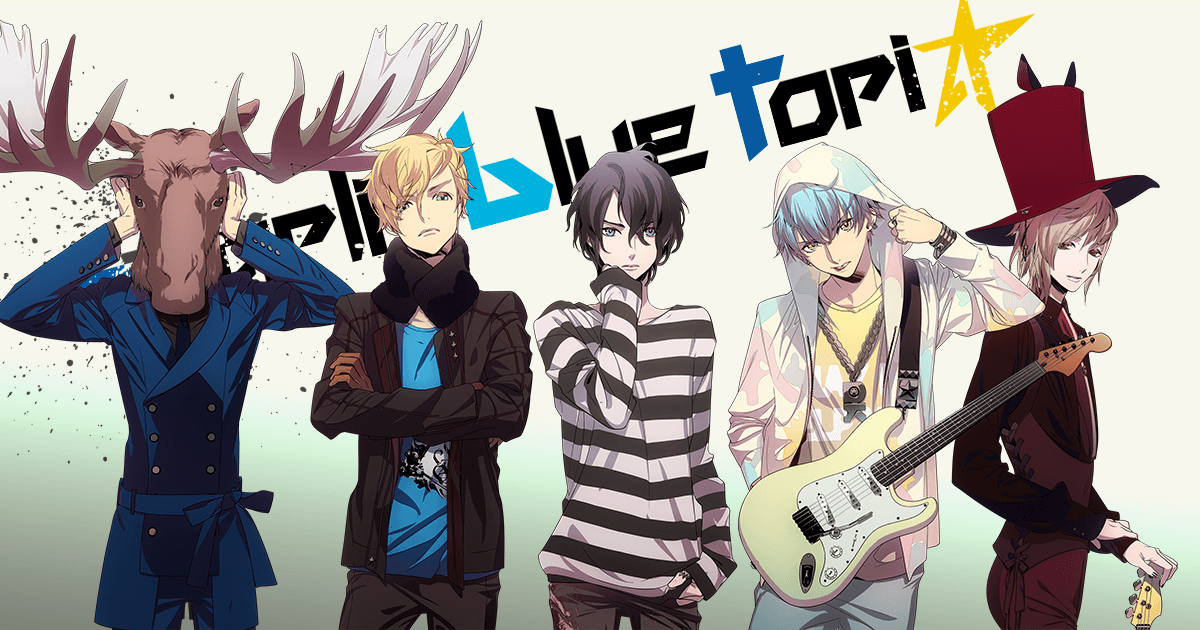

【BACKSTAGE Story】sandwich