数十年に一度、願いが叶う彗星が流れる――

その彗星が流れる年がまさに今年ということで、星波島の星祭りは例年よりも人が押し寄せ、活気にあふれていた。通りを行き交う人々はみんな一様に楽しそうで、朗らかな笑い声がそこかしこで聞こえている。

しかし少し外れたところで、理音は不機嫌そうに眉根を寄せた。

「はあ? いなくなった? 意味わかんない」

あからさまに「面倒事を押しつけるな」と顔に出ている。一方、後ろで聞いていた同じ写真部のメンバーたちは顔を見合わせ、心配そうな表情を浮かべていた。

この島で暮らす昴、波智、星真、そしてたったひとりの女子高生である彼女は、みんな南海高等学校の写真部の所属である。最近になって都会から引っ越してきた理音も、とある理由から写真部に入り、彼らと行動を共にしていた。

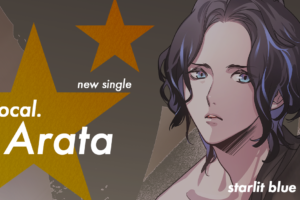

そんな理音から、星波島活性化のため、という名目で招待を受けやって来た、インディーズバンド”starlit blue topia”のギター・亜蘭は、頼みにきたとは思えない態度で舌打ちをした。

「仕方ねえだろ。いねえもんはいねえんだよ」

「あのさ、自分のトコのメンバーでしょ。ちゃんと見張ってなよ」

「なんでオレがクソめんどくせーことしなきゃなんねえんだよ!」

「はあ? それが人にもの頼む態度!? ホント亜蘭って生意気だよねぇ」

「お前の方が生意気だっつーの! クソ理音!」

いとこだから、という点を除いても、このふたりは短気なところが似ている。相手の意見を聞かずに苛立ちをぶつける姿はそっくりだ。と、彼の隣にいた依空はこんな状況なのに苦笑を漏らす。

「依空、笑ってる場合じゃないでしょ」

顔に出したつもりはなかったが、バンドメンバーの有貴には見られていたようだ。目元に穏やかな微笑を浮かべたまま、やんわりと注意する。その言葉に肩をすくめ、改めて、まだ口喧嘩している理音と、その仲間たちに視線を向けた。

「ごめんなー、君たちも祭りを楽しんでたところだろうに。でも、俺たちじゃこの島のことはよくわかんないからさ。出来れば手伝ってほしいんだ――うちのバンドのヴォーカル探し」

* * *

波智がこの上なくご機嫌なのは、今朝からではない。大好きなバンドであるスタブルが星祭りでライブをしてくれる、と決定した時からだ。

彼らの紡ぐ音楽や歌詞の世界観に引き込まれ、憧れを抱いていた波智は、常々「いつか星波島でライブをしてほしい」と願っていた。だが東京を中心として活動している彼らが南の、しかも離島に来るなんて難しい。なかば諦めに近い夢だったのだが……

「知ってるに決まってるでしょ。だって知り合いだもん。え、星祭りに呼びたいの? 物好きだよねえ、あんたたちも。わかったよ。聞くだけ聞いてみる。ま、あんまり期待しないでよね」

つれない口調だったが、理音はリーダーである依空に頼んで、星祭りでライブをしてくれることになったのだ。

そういうわけで、人探しという面倒事も、波智は率先して尽力している。

「静かに眠れそうって言ったら、やっぱ海の方だと思いますよ」

学校の先生に対してもタメ口の波智が、スタブルのメンバーには敬語だった。そんな彼を初めて見たと驚いていた幼なじみふたりとは、現在バラバラに捜索している。

波智が連れているのは、依空と叶亜だ。

「いやー、実行委員でもない君らにこんなこと頼んでごめんなー」

口ではそう言いながらも、依空の顔にはゆるい笑みが貼りついていた。そこまで悪いと思っているわけではないようだ。だがサポートメンバーである叶亜は眉を下げて申し訳なさそうにしている。

「本当にごめんね。僕がちゃんと新を見ててあげなかったせいで、関係ない君たちに面倒かけちゃって……こんなだから僕はダメなんだよね。本当ごめんなさい。本当、僕ってダメすぎだよ……」

「いや、そこまで言わなくても……」

自分の周りにいるどのタイプとも違う叶亜に、波智は先程から困っていた。どう扱えば正解なのかわからないのだ。サポートとはいえ、叶亜も立派なメンバーのひとり。傷つけないようにするにはどうすればいいのか。

困った笑みを浮かべて叶亜をなだめつつ、思案する。そんな波智の肩を、依空が強引に引き寄せた。

「叶亜がダメなのはわかったから。さっさと新見つけるぞー」

「そ、そうっすね!」

「波智君、だったよな。あっちに行きゃいいの? かなり暗いけど、大丈夫?」

「島は電灯とかあんまないから。でも、俺見えてるから大丈夫です!」

そうして、波智が先頭を切って依空と歩きだすと、叶亜も落ち込むのをやめ、慌ててついていった。

* * *

目的の人物を見つけたものの、亜蘭も星真も、そして彼女までもが固まってしまった。

だが、捜索されていると知らない新は……

「……ぐぅ……」

のんきに小さな寝息を立てていた。そんな彼に抱き寄せられたカンナも、夜風にヒゲを揺らしながら眠っている。

それだけなら「いつものこと」と亜蘭も気にしなかっただろう。戸惑っているのは、新が枕にしているものの存在だった。

「あ、あの。かんちゃん、これはどういう状況なの? なんで新さんに膝枕してるの?」

最初に言葉を発した彼女は見ず、夕月は眠そうな目を斜め上に向けたまま口を開いた。手にしたままのコンポタの缶を、軽く揺らしながら。

「カンナがまた家から脱走しちゃってね。探しに行ってたらこの子――新君、だったっけ? と、この海岸で遊んでたんだ。それで、お礼を言ってたら彼が急に寝るって言い出すから、膝を貸してあげたんだよ」

「いや、意味わかんねえよ!」

亜蘭のツッコミに珍しく星真も頷いている。

「膝枕はない」

「男にありえねえだろ!」

「コンクリートの上で寝かせるのは可哀想でしょ」

「そもそも寝かさなきゃいいだろ。もうすぐライブなんだぞ! 起こせ!」

亜蘭の言い分はもっともだが、夕月はさらりとかわし「眠そうだったから」で片付けてしまう。

その間も、新はぐっすり。

そこへ、別ルートを探していた昴と理音、そして有貴がやってきた。

「騒がしいと思ったら、見つかったんだな。よかった……って、どういう状況? これ」

彼女へ向かって話しかけていた昴だったが、やはりこの光景を見た瞬間に固まる。そして理音も――

「男に膝枕とかありえないんですけどー」

さすがいとこ。亜蘭と同じことを口にした。

しかし、有貴だけは気にした様子もなく夕月の隣に腰掛けて、眠り続ける王子様の顔を覗き込んだ。

「こう見えて、新は意外と警戒心強い方なんだけど……俺以外にここまでなつくなんて、珍しいね」

「さっき彼が言ってたよ。僕からは有貴君と同じ匂いを感じるって」

「ふふ、そうかも。でも……ちょっと妬けちゃうかな」

「ご主人様にそう言われたら、この大きな猫はお返ししないとね」

冗談なのか本気なのかわからない会話を繰り広げ、微笑み合うふたり。まとう空気は確かにどこか似ている。

が、独特すぎて他の者たちにはついていけない。

「どうでもいから新を起こせよ! 有貴!」

「なんのためにオレたちが探してあげたと思ってるわけ?」

「天地君、そんなに怒るなって。亜蘭さんも、少し落ち着いてください」

「落ち着いてられるか!」

「……むにゃむにゃ……タンカンアイス、おいしい……」

「ふふっ、これだけ騒がれてもまだ眠ってるなんて、大物だね。新君」